Paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género en municipios indígenas del estado de Chiapas

Araceli Burguete Cal y Mayor

aracely_burguete@yahoo.com.mx

Resumen

Esta contribución documenta los desafíos a los que se enfrentaron las mujeres de los pueblos indígenas del Estado de Chiapas, en México, para materializar los derechos constitucionales de participación política y paridad de género. Desde el periodo electoral 2015-2021 se instauró un patrón de violencia política contra las mujeres en razón de género, al que la autora denomina “simulación tolerada-usurpación permitida”. Este tipo de violencia recibe ese nombre porque sus candidaturas son registradas ante la institución electoral; pero luego, aunque resulten triunfadoras, en su municipio no les permiten ejercer el cargo. Para ilustrarlo se analiza el caso del municipio maya-tseltal de Chanal.

Palabras clave interactivas:

Introducción

El 17 de octubre de 1953 el Diario Oficial de la Federación publicó una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 34, que reconocía la ciudadanía política a las mujeres, que significó el derecho a elegir y a ser votadas en las elecciones nacionales. El reconocimiento quedó en el papel y sin avance alguno; hubo que esperar cuatro décadas para que los derechos de igualdad de género tomaran un nuevo impulso, al final del siglo XX, hasta nuestros días.

La lucha de las mujeres abrió caminos en las últimas tres décadas en materia de participación y derechos políticos. Desde las acciones afirmativas como las cuotas de participación política, que se iniciaron en 1993, hasta la incorporación de la paridad de género como un principio constitucional en el año 2014; en el 2020 hubo nuevas reformas. La violencia política contra las mujeres en razón de género se tipificó como un delito; al mismo tiempo se reformó la constitución para incorporar la “paridad en todo”, que garantiza la participación progresiva de las mujeres en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno, así como en los órganos autónomos.

Asimismo, se modificó el artículo 2 de la Constitución, que garantiza la participación política de las mujeres en pueblos y comunidades indígenas. Este conjunto de normas avanzó hacia un Estado más incluyente y plural. Sin embargo, al mismo tiempo, acoso y violencias irrumpieron para contener el ímpetu político de las mujeres, limitando su participación política y su ejercicio de cargos en el poder público. Ya desde muy temprano, Albaine (2015) había advertido sobre los desafíos que enfrentan los reconocimientos de estos derechos, observó que frente a ellos están las viejas prácticas, la inequidad social, el acoso y una violencia política que creció al son de sus avances.

Su vigencia se enfrenta al predominio de una cultura patriarcal y una estructura social de desigualdades que somete a las mujeres, con un arraigo naturalizado en prácticas sociales y culturales añejas. En situaciones concretas, lo político se expresa de manera violenta en contextos contenciosos, estos riesgos son retratados por Freidenberg y Del Valle (2017) en el título de la obra académica Cuando hacer política te cuesta la vida.

México es un país con una gran diversidad cultural y en cada territorio las mujeres emprendieron históricamente luchas por la justicia de género. De la misma manera, la violencia política contra las mujeres en razón de género se expresa a través de manifestaciones regionales, según los contextos históricos, políticos y culturales. Chiapas se caracteriza por la resistencia a los avances de los derechos de las mujeres. Por un lado, es una entidad pionera en impulsar sus derechos de ciudadanía, con Florinda Lazos León como la primera diputada, en 1926.

Este primer esfuerzo quedó pasmado, sin avanzar más, y desafortunadamente los avances normativos antes mencionados no se materializaron del todo; por el contrario, en cada periodo electoral irrumpen nuevos obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a espacios de representación y toma de decisiones.

En este sentido, en el Estado de Chiapas es visible la configuración de un particular patrón de violencia política contra las mujeres en razón de género en territorios municipales, fenómeno denominado como “simulación tolerada usurpación permitida (STUP)” (Burguete, 2020).

Este patrón tiene varias aristas en su manifestación. Por un lado, se trata de prácticas de simulación en el registro de las candidaturas, que según la norma deben ser en paridad de género; pero que en los hechos, una vez que las mujeres son electas, son desplazadas del ejercicio del cargo. Esta práctica tiene incluso la aceptación y complicidad de funcionarios de alto rango de las instituciones de gobierno, quienes son indolentes a la usurpación.

La segunda manifestación ocurre en los municipios que aportaron votación al triunfo de esas mujeres. En la práctica, al celebrarse las elecciones, muchas de ellas obtuvieron el triunfo por sufragios de electores que en realidad emitieron el voto en favor de una persona masculina que respaldaba su candidatura, por lo que para el ejercicio del cargo crean “parejas presidenciables”, u otras figuras, que usurpan y desplazan a las presidentas electas. En esta contribución se documenta cómo se configuró el patrón “simulación tolerada-usurpación permitida (STUP)” y la forma particular en la que se manifestó en el caso de Chanal, un municipio tseltal en la región Altos del Estado.

1. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD EN MÉXICO

La paridad de género se refiere a la participación equilibrada y representación igualitaria entre mujeres y hombres en los espacios de poder y de toma de decisiones. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), la Plataforma de Acción Beijing y posteriores conferencias fueron fuente de inspiración para instar a los gobiernos a adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad real de las mujeres en la vida pública y política.

Fue importante poner el foco en las desigualdades de poder entre los géneros y en las actitudes, conductas y mecanismos de discriminación presentes en las sociedades y en los partidos políticos como eje para el cambio. A partir de aquí, poco a poco, desde los años 90 irrumpieron en América Latina reformas en la legislación electoral que condujeron a medidas afirmativas, de leyes de cuotas y luego la paridad, para transformar en los hechos esas desigualdades y garantizar la construcción de democracias más inclusivas en términos de género.

México formó parte de esta tendencia. El Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014 publicó reformas al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las cuales se elevó a rango constitucional la garantía de la paridad política entre hombres y mujeres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, al Senado y a los congresos estatales. El reconocimiento de la paridad de género como un principio constitucional fue una conquista para avanzar en la inclusión política de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, y alcanzar la igualdad sustantiva en el acceso a puestos de poder y decisión hacia democracias cimentadas en una igualdad real (Bonifaz, 2016).

El estudio de la implementación de las nuevas reglas para garantizar la paridad en candidaturas en municipios en Chiapas, en el periodo 2015-2021, mostró opresiones por razón de género en los municipios del Estado; sin embargo, las desigualdades se intersectaron de manera diferenciada en la imbricación de etnia, clase y región (Bonfil, 2020). Como observa Albaine (2015), los desafíos a los que se enfrenta el ejercicio de la paridad encuentran determinantes en el contexto cultural.

Las acciones afirmativas, como las cuotas de participación política para las mujeres, se iniciaron en 1993, cuando se hizo un llamado a los partidos políticos nacionales para promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. En 1996 se recomendó a los institutos políticos que en los estatutos partidistas se estableciera que las candidaturas a diputados(as) y senadores (as), tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, no excedieran el 70 % para el mismo sexo, aunque si no cumplían no había sanción.

No fue hasta 2002 cuando la reforma al Código Federal de Instrumentos y Procedimientos Electorales estableció con carácter obligatorio el sistema de cuotas, que ahora exigía (estableciendo sanciones) que los partidos respetaran la proporción de 30-70 % para las candidaturas para ambos sexos en los comicios federales. Posteriormente, en 2008, otra reforma determinó la proporción de 40-60 % en las candidaturas como obligatoria y con sanción. Sin embargo, los partidos políticos se resistían a cumplir las exigencias, por lo que ciudadanas organizadas fueron a los tribunales, al mismo tiempo que hacían visibles las simulaciones de los partidos que incumplían con lo establecido en la ley.

El principio de paridad fue incorporado a la Constitución mexicana en el año 2014. En el artículo 41 se estableció que los partidos políticos deberían postular paritariamente sus candidaturas para el Congreso Federal y los locales. La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos, es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública. La legislación electoral estableció reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, así como las sanciones que debían imponerse por incumplimiento de sus obligaciones.

Pero estas reformas omitieron enunciar de forma expresa esos mismos derechos para el ámbito municipal, abriéndose un campo de disputa, ya que, pese al mandato constitucional, los partidos políticos se negaban a integrar sus candidaturas y listas municipales en paridad de género, por lo que las mujeres tuvieron que ir a los tribunales a litigar.

Los partidos políticos se opusieron e impugnaron las decisiones del tribunal, demostrando que son los mayores adversarios para lograr el equilibrio de género en los espacios de representación. Finalmente, el 13 de marzo de 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia que fijó el criterio para que las autoridades y tribunales estatales electorales vigilaran que las listas se integraran en paridad, tanto en la cremallera vertical como en la paridad horizontal.

Por paridad vertical se entiende que los partidos deberán postular planillas completas que incluyan candidaturas 50/50 mujeres y hombres de forma alternada. Esto es, si la candidata a la presidencia de la Alcaldía es mujer, el candidato a la sindicatura será hombre y así sucesivamente hasta agotar la lista. El criterio se aplica para los principios de mayoría relativa y representación proporcional, en forma indistinta, asegurando también que las suplencias sean del mismo género del candidato propietario.

La paridad horizontal se refiere a que en cada entidad federativa, del total de alcaldías por renovarse, el 50 % de las candidaturas estará conformado por mujeres y el otro 50 %, por hombres. Las elecciones de 2015, 2018 y 2021 debieron cumplir estos principios; sin embargo, en el caso de Chiapas esto no fue así y su implementación se configuró en espacios de violencia política contra las mujeres en razón de género, profundizándose en los municipios indígenas.

En la estructura de la organización municipal en la entidad chiapaneca predominó históricamente la inequidad de género. La baja proporción de mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas obedecía a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas. Frente a esta inequidad, los colectivos feministas se movilizaron en la calle y en los tribunales. A partir de estas luchas, en el año 2020 hubo otros avances en el terreno legislativo.

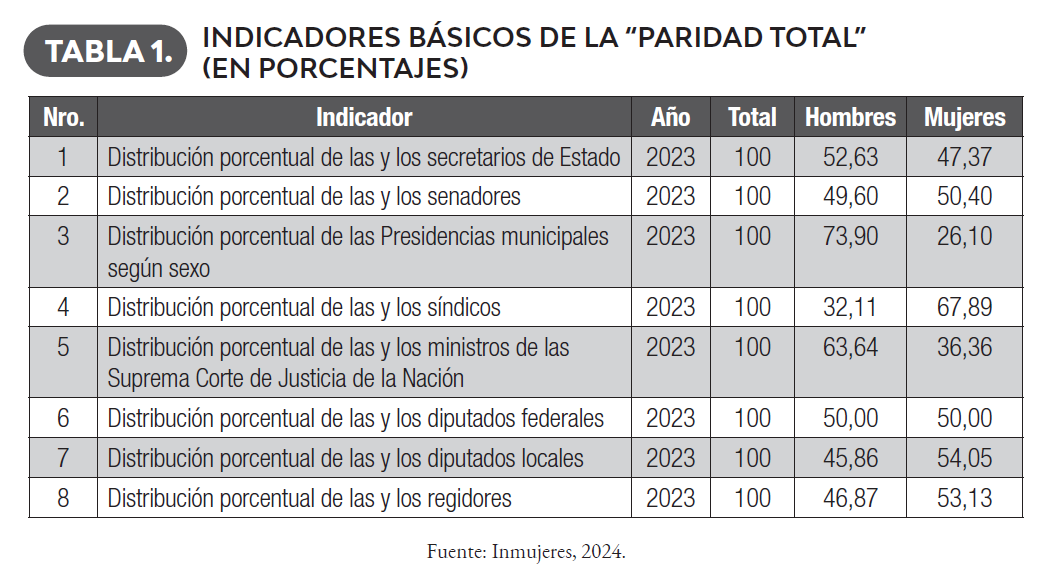

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó en los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115. La reforma estableció la obligatoriedad constitucional de observar la integración de los poderes de la Unión, en el nivel federal y en los ayuntamientos, así como observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. El Estado y sus instituciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen la obligación de organizarse de forma paritaria. A estas reformas se las denominó “paridad en todo” o “paridad total” (CELIG, 2019), incorporando los conceptos de “democracia paritaria”.

Los avances fueron significativos. De acuerdo con indicadores recabados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2024), la proporción de personas del sexo femenino que ocupan espacios de poder y representación o la titularidad en las instituciones del Estado es la que muestra la tabla 1.

Respecto a las gobernadoras en los Estados del país, 10 mujeres gobiernan alguna de las 32 entidades federativas: 43.540.259 mexicanos viven en una entidad gobernada por una mujer, es decir, el 34,5 % de los habitantes en el nivel nacional. Este número podrá crecer, ya que en junio de 2024 se realizarán elecciones en distintos Estados del territorio nacional. Al mismo tiempo, se espera que por primera vez una mujer sea electa como Presidenta de la República en los comicios de este año.

Así las cosas, aunque el camino fue largo, los derechos políticos y electorales de las mujeres avanzaron poco a poco. Queda mucho por hacer, hay vicios de familias que se apropiaron de los espacios, camarillas que concentran el poder y, en muchos lugares y niveles, se presentan vicios de simulación y de usurpación, lo que dificultó la materialización de los derechos conquistados. Sin embargo, las batallas continúan.

2. PARIDAD DE GÉNERO EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES EN CHIAPAS

Lograr la representación político-electoral en condiciones de igualdad en el gobierno municipal fue una aspiración histórica de las mujeres en Chiapas. En 1925, el Congreso chiapaneco reconoció el derecho al sufragio femenino. De inmediato, en 1926, Florinda Lazos León fue elegida la primera diputada (Pólito, 2018); pero después fueron escasas las mujeres electas para ocupar los escaños y tampoco las hubo en las presidencias de los municipios. Tuvieron que transcurrir 90 años para que en 2015 se celebrara la primera elección en paridad de género.

El gobierno municipal en Chiapas fue una institución patriarcal y patriarcalizada en la que las mujeres no tuvieron cabida. El ámbito municipal se configuró históricamente como un patrimonio masculino (Barrera y Massolo, 2003). El patriarcado es un orden social que se fundamenta en relaciones asimétricas de poder, sustentadas en la imposición de la supremacía de lo masculino y en considerar lo femenino como inferior y subordinado (Lerner, 1990). El patriarcado estructura las desigualdades en la vida social; es un sistema en el que se configuran imaginarios que consideran legítima la dominación masculina, lo que genera desigualdad al reproducir ideologías de dominación de género. El municipio se configuró como un constructo de poder que estructura, fue estructurado y es estructurante de una forma de organización política de predominio masculino absoluto que subordina y minoriza a las mujeres; normaliza los imaginarios culturalmente construidos que las sitúa encapsuladas en el ámbito de lo privado, mediante roles y estereotipos de género, expulsándolas de los espacios públicos.

Con la revisión de información historiográfica del municipio en Chiapas se puede constatar que, desde la creación de esta institución, las mujeres fueron excluidas de los cargos. La información acopiada mostró que la ausencia de mujeres que encabezan ayuntamientos se presenta por igual en los municipios indígenas (45 en el Estado) y los no indígenas (77 de un total de 122), lo que muestra claramente que la discriminación a las mujeres de los espacios de poder en los municipios en el Estado no es una cuestión de “cultura indígena”, como frecuentemente se afirma, sino de cultura patriarcal en general, que estructura el poder público con un predominio masculino que excluye a la mujer en todos los niveles de gobierno. A esto se añade el hecho de que tampoco hubo nunca una mujer Gobernadora desde 1824, cuando Chiapas se anexó a México.

La sistematización de listados de alcaldes en cada uno de los municipios del Estado, desde el origen de la creación de la institución del municipio libre en México (1915) hasta concluir el trienio 2021-2024, aportó cifras que dan cuenta de la desigualdad de género en la distribución de los espacios del poder público. En el curso de 109 años de la historia de los municipios en Chiapas (1915-2024), 5.748 personas presidieron el Cabildo, de las cuales 5.600 (97,37 %) fueron de sexo masculino y 148 (2,63 %) fueron mujeres. De ellas, 136 ocuparon el cargo en los 53 años recientes, de 1972 a 2024 (SNIM, 2022).

Los especialistas documentan un incremento de mujeres que gobiernan municipios como resultado de la implementación del principio constitucional de la paridad de género (Cárdenas, 2019). También en Chiapas podría haber motivos para este optimismo, pero conviene ir con cautela. Es cierto que su número también creció: 34 mujeres fueron electas en el proceso electoral 2014-2015, 33 en el de 2018-2021 y 19 en el de 2020-2021. Con estas cifras se rompió el “techo de cristal”, que pasó de un máximo de seis presidentas antes del primer “trienio de la paridad”.

No obstante, es necesario relativizar esas cifras. El incremento de mujeres electas como presidentas en la entidad no quiere decir que ellas estén gobernando o hayan gobernado los municipios; esto es así porque se instauró un patrón de simulación en la designación de candidaturas y usurpación en el ejercicio del cargo, fenómeno denominado “simulación tolerada-usurpación permitida (ST-UP)”, que es un tipo particular de violencia política contra las mujeres en razón de género. Este patrón se estructuró como se describe a continuación.

El proceso electoral 2014-2015 arrancó en octubre de 2014. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por unanimidad las listas de las candidaturas de los 12 partidos contendientes, así como candidaturas independientes. Sin embargo, la integración de las planillas municipales no había cumplido con el principio de paridad, motivo por el cual las organizaciones feministas impugnaron el acuerdo del Consejo General del IEPC y a los partidos políticos, logrando obtener la sentencia SUP-REC-294-2015, emitida por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La sentencia dio la razón a la organización feminista y ordenó al IEPC revocar todas las candidaturas que ya habían sido registradas. Estableció un plazo de 48 horas para que los 12 partidos contendientes modificaran sus listas antes de la jornada electoral que se celebraría el 19 de julio.

Para ajustar los registros de las candidaturas en paridad de género vertical y horizontal en los ayuntamientos, los partidos políticos realizaron actos de simulación, que consistieron en limitarse a sustituir las credenciales de elector de los candidatos hombres por otros de mujeres, regularmente esposas, hermanas o parientes mujeres, haciendo “enroque de credenciales”. El día de la jornada electoral, en la mayoría de los 122 municipios entonces existentes no hubo certeza sobre quiénes serían las personas contendientes, ya que en las boletas electorales previamente impresas no estuvo el rostro de las mujeres (Mena et al., 2017; Moreno, 2023).

El IEPC informó a la opinión pública que los registros se habían integrado en paridad de género; pero omitió decir que se lo había hecho de una manera simulada. Esta fue la primera vez que los partidos políticos resolverían la paridad de género de esta manera; pero esta práctica quedó instituida y los partidos volvieron a hacer lo mismo en los procesos electorales de 2017-2018 y 2020-2021. A partir de aquí se estableció el fenómeno de la “simulación tolerada”. Así, aunque mujeres ganaron elecciones en 34 presidencias municipales, detrás de esos rostros estuvieron hombres en el ejercicio del cargo, con el agravante de que tales comportamientos contaban con el reconocimiento —y hasta cierta complicidad— gubernamental, que permitía y daba legitimidad a una “usurpación permitida”.

Aunque el 13 de abril de 2020 el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto en el que se tipifica la violencia política contra las mujeres en razón de género como un delito, que incluye la simulación y la usurpación; en Chiapas, el andamiaje institucional es débil y aún no se logró erradicar2 las distintas formas de violencia política.

“SIMULACIÓN TOLERADA-USURPACIÓN PERMITIDA”: EL CASO DEL MUNICIPIO DE CHANAL

La “simulación tolerada-usurpación permitida”, como patrón de la violencia política contra las mujeres en razón de género, también está presente en los municipios indígenas en el Estado de Chiapas. De un total de 122 municipios en el Estado, 45 son indígenas. En las elecciones del año 2018, 33 mujeres fueron electas, 15 de ellas (el 45,45 %) en municipios indígenas. En la mayoría de ellos se presentó el fenómeno de la simulación en el registro y de la usurpación en las funciones del cargo, y cuando este patrón no fue funcional irrumpió el acoso y la violencia física. Así ocurrió, por ejemplo, en Chanal, un municipio de habla tseltal localizado en la región Altos.

En las elecciones de 2015 fue territorio de acoso y violencia física en contra de la Presidenta municipal electa, lo que conmocionó a la opinión pública, ya que hubo personas que perdieron la vida, entre ellos dos menores. De acuerdo con los resultados de la jornada electoral del 19 de julio de 2015, la señora Olga Gómez López, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganó las elecciones con 1.867 votos (34,93 %).

El conflicto se prolongó durante varios meses y se radicalizó cuando comunidades del municipio se sumaron a la inconformidad repudiando a la Presidenta por ser mujer, por lo que pidieron su renuncia. El Honorable Congreso del Estado accedió a la petición y aceptó la licencia indefinida de la Presidenta, que fue sustituida por su esposo, que hasta entonces tenía el cargo de Síndico.

La segunda etapa del patrón simulación-usurpación se presentó en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral 2017-2018. En esta ocasión, el registro instrumental de mujeres candidatas volvió a presentarse. Muchas de las 33 mujeres que ganaron las elecciones tenían a sus esposos, padres o parientes colocados como síndicos, regidores, o como funcionarios municipales (Burguete, 2020). Un cambio radical, con relación al proceso electoral 2014-2015, es que en esta ocasión los hombres parientes ya no intentaron destituir a las mujeres, sino que se aliaron con ellas. Las mujeres alcaldesas los incorporaron en sus ayuntamientos y ellos ocuparon, en muchos casos, el cargo de Síndico municipal dentro de la planilla.

Los partidos políticos volvieron a llenar de mujeres las presidencias municipales de los municipios indígenas, en una estrategia clasista, racista y machista. El partido requería “llenar sus listas de mujeres” en los municipios indígenas para cumplir con la paridad horizontal y de esta forma quedarse con los espacios urbanos. Las candidaturas de las ciudades suelen quedar en manos de las candidaturas masculinas y mestizas; mientras que en los indígenas, los partidos negocian con hombres, les entregan las candidaturas; pero con la condición de que presenten las credenciales de las esposas para el registro electoral.

En el proceso 2017-2018, en Chanal se registraron Alejandra Martínez por el PRI y su esposo Roberto Pérez como síndico, y ella obtuvo el triunfo para ser la Presidenta municipal para el trienio 2018-2021. En esta ocasión hubo un acuerdo entre el esposo y la esposa, configurando candidaturas en un diseño de “pareja presidencial”. La evidencia empírica de esta relación se podía constatar en las lonas de la publicidad de las campañas políticas: retrataban a una pareja, hombre y mujer, el esposo y la esposa.

Alejandra Martínez ganó la elección, pero no la presidencia. En el ejercicio del cargo fue desplazada por su esposo. En las redes sociales y en los eventos públicos se hizo visible que el esposo ejerce el cargo “como Presidente”, mientras que a la Presidenta electa se la ve como figura acompañante.

Cuando se realizó la toma de protesta, su esposo recibió el bastón de mando, que es el símbolo de autoridad culturalmente aceptado. Aunque la Presidenta estaba allí, el bastón no fue para ella, por ser mujer. A la ceremonia de transmisión del bastón de mando asistieron como testigos funcionarios de gobierno y directivos del partido, que avalaron la asunción de Roberto Pérez. En esta imagen se constata el patrón de simulación y usurpación permitida: el permiso lo otorgan tanto su esposa como las instituciones del Estado.

Sin omitir las relaciones de poder que los unen, y los beneficios que ambos obtienen, no puede ignorarse que en esta relación de “pareja presidencial” Alejandra Martínez sufre discriminación por ser mujer y le son violentados sus derechos al ser desplazada del ejercicio de sus funciones de gobierno. No participa en las sesiones de cabildo y no toma decisiones, entre otras conductas que pueden ser tipificadas como violencia política contra las mujeres en razón de género.

4. CONCLUSIONES

En este tex-to se expuso resultados de investigación sobre el fenómeno político de la “simulación tolerada-usurpación permitida” en municipios del Estado de Chiapas. Es un patrón violatorio de los derechos humanos; conductas que no solo están a la vista de las autoridades y funcionarios de gobierno, sino que la intervención gubernamental fue omisa y, ante su ausencia, esas conductas se normalizaron, por lo que el problema persiste y probablemente se repita para el periodo electoral 2023-2024 y los sucesivos.

Cuando funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo, incluyendo al Gobernador el Estado, acuden a actos públicos y se hacen acompañar por un cabildo sin mujeres, su presencia otorga tácitamente el permiso para mantener las prácticas de la simulación-usurpación.

Se puede afirmar que desde el año 2015, cuando se instauraron las elecciones paritarias, la presencia de los partidos políticos en los municipios indígenas fue invasiva, ya que debían garantizar en el registro la paridad vertical y la paridad horizontal. Con la presencia de estos institutos políticos se afectó la organización social y política comunitaria, minando su capacidad de autodeterminación y limitando los derechos políticos y electorales de las mujeres de sus comunidades (Burguete, 2020). Como manifestaron abundantemente activistas indígenas: “La estructura de los partidos políticos es un espejo del racismo y la discriminación”.

Erradicar la violencia contra las mujeres indígenas en Chiapas es un compromiso internacional y un deber constitucional que hasta ahora no fue asumido por las instituciones a las que les corresponde hacerlo (Ramírez, 2020). La implementación del principio de paridad no favoreció a las mujeres indígenas en Chiapas, por el contrario, hay retrocesos en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Se puede concluir afirmando que sexismo, clasismo y discriminación permean las decisiones de los partidos en la asignación de las candidaturas, por lo que se celebran elecciones racializadas en la entidad desde el año 2015.

REFERENCIAS

Albaine, L. (2015). Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad. Íconos. Revista de Ciencias Sociales (52), pp. 145-162. http://dx.doi.org/10.1714/iconos.52.2015.1675

Barrera, D., Massolo, A. (Comps.) (2003). El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. GIMTRAP, Instituto Nacional de las Mujeres y PNUD.

Bonifaz, L. (2016). El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos. Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/documentos/2016-12/PRINCIPIO%20DE%20PARIDAD.pdf

Bonfil, P. (2020). Democracia en deuda: el costo de la participación política de las mujeres indígenas. Instituto Nacional Electoral (México).

Burguete, A. (2020). Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas en Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural. Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Chiapas. https://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/gaceta/Cuadernillo_No3.pdf

Cárdenas G. (2019). El principio de paridad de género y el incremento de las presidentas municipales en México: análisis comparativo del período 2005-2017. Debate Feminista (57), pp. 83-107. https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2019.57.06

CELIG (2019). Paridad de género en todo. Proceso de aprobación de la minuta del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, junio. https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/Hoja-informativa-ParidadenTodo-06062019-1.pdf

Freidenberg, F., Del Valle, G. (2017). Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina. UNAM/Instituto Electoral de la Ciudad de México. https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4735-cuando-hacer-politica-te-cuesta-la-vida-estrategias-contra-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres-en-america-latina

Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres] (2024). Indicadores básicos. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=8&IDTema=8&pag=1

Lerner, G. (1990 [1986]). La creación del patriarcado. Editorial Crítica. https://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-_gerda_lerner-2.pdf

Mena, R., Martínez, J., Martínez, A. (2017). Manifestaciones de la violencia política de género en las contiendas electorales 2015 en el Estado de Chiapas. Notas para el análisis.

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 15(1), pp. 97-111. https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/article/view/497DOI:10.29043/LIMINAR.V15I1.497

Moreno, L. (2023). La influencia de la paridad de género en el estado de Chiapas. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Pólito, E. (2018). El feminismo de Florinda Lazos León, 1920-1945. Historia y feminismo. Editorial Académica Española.

Ramírez, G. (2020). Los derechos político-electorales de las mujeres en México ante la Cedaw. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM). (2022). Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Histórico: Presidentes Municipales. http://www.snim.rami.gob.mx/